作者: 来源: 菏泽日报 发表时间: 2025-04-23 09:48

1990年9月,鄄城县董口镇董口村,村民戴光荣家翻盖旧房。在屋顶的房梁上,他发现一卷已经泛黄的丝绵纸。打开一看,禁不住失声大叫。

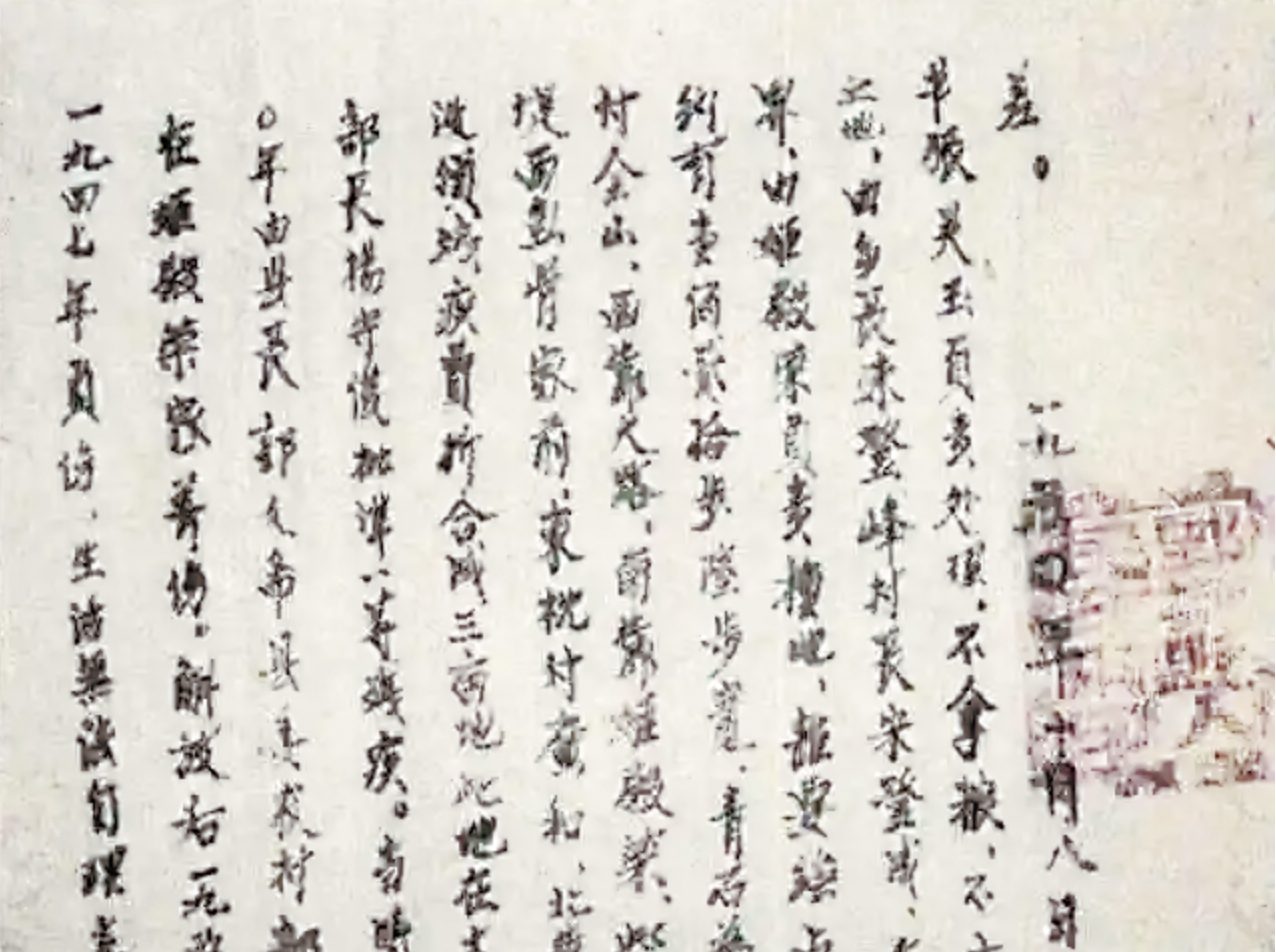

四张丝绵纸上,清清楚楚地记载着一个叫李凤英的人的革命经历:

李凤英,八路军鄄西办事处侦察员。1945年初,其担任姐妹团团长时,为掩护邓小平同志的夫人卓琳和其他领导同志的夫人过黄河,带领姐妹团成员扎草人、放烟火,吸引敌人的注意力,使她们顺利渡河;

1946年10月,鄄城高魁庄战斗,化名孙小红,深入敌穴,准确摸清了敌情,确保主力部队全歼敌人;

1947年,在鄄城董口镇西张庄被捕,被敌人捅了三刀。在昏死了一天一夜之后,被救回了部队;参加大小战斗上百次,英勇无比,多次受伤,被誉为 “鄄西女英雄”。县长郭文斋批准她为一等残疾。

这份“革命证明”,由当时的县委书记陈忠南亲自撰写,上面盖着鄄城县人民政府的大红色印章。

村民们吃惊地瞪大了眼睛:李凤英?就是在食品站收猪的那个李凤英吗?就是靠捡垃圾照顾孤寡老人和孤儿弃儿的那个老太太吗? 镇政府派人来到李凤英的家。

李凤英接过丝绵纸看了看,淡然一笑,说:“这是部队给我的功劳簿,我都忘了放哪里了。”

绵纸不言, 文字无声,但这些珍贵的材料,却载录了老人奉献的一生。

小时候,祖母领着她从河南一路乞讨来到山东鄄城。1942年,祖母被敌机炸死,留下11岁的李凤英。

身处异乡,举目无亲,八路军鄄西办事处收留了她。李凤英曾跟随部队走南闯北,也曾被寄养到百姓家里,稍大一点儿,她就参加了革命工作。

1947年底,李凤英在一次战斗中身负重伤,后又感染伤寒。部队转战时,将仍处在昏迷中的她托付给了鄄城董口镇西张庄的姬殿荣老人。

李凤英在病床上一躺就是五年。姬殿荣、姬德训几位老人像对亲闺女一样伺候她,为她买药治病,几次把她从死亡线上拉了回来。

这期间,知情的战友要南下了,看到她仍然昏迷不醒,就请时任县长郭文斋、县委书记陈忠南为她写了功劳簿和简历证明。

李凤英伤愈,部队早已南下。李凤英感念鄄城百姓的养育之恩,决心留下,好好报答。

1953年,李凤英与姬全喜结为夫妻。她收起功劳簿,认下看护她的老人姬殿荣、姬德训为义父,担起了做女儿的责任。

李凤英在乡食品站找到一份工作。一天她外出收猪,听说村里有位叫李金花的老大娘,丧夫丧子,十分可怜,她就把老人接到自家来。

1967年,李凤英在玉米地里拾到一个被遗弃的男孩。孩子因病染上破伤风,已奄奄一息。李凤英把孩子带回家,视若己出,起名姬建义。

为给孩子看病,李凤英几乎卖掉了家里所有可卖的东西,包括她藏有功劳簿的那间房子。整整8年,姬建义的病才痊愈。

几十年间,李凤英在鄄城董口镇赡养了18位老人,收养照顾了11位弃儿、孤儿。她把自己的家,当成了敬老院和孤儿院。

李凤英在食品站的工资只有27元,生活窘迫,入不敷出。秋天,她拾杨树叶;冬天,她拾粪捡垃圾,没睡过一个囫囵觉。她甚至很少能吃顿饱饭,一点一滴都省给了老人和孩子。

直到她卖掉的房子被新房主拆除,女英雄的事迹才重又传开。部队领导、曾经的战友纷纷为她写来证明,她却淡然处之,从没向政府、向组织提任何要求。1992年当地有关部门在调查核实的基础上,恢复了李凤英的干部身份,为她办了离休手续。

第一个月领到85元的离休金,李凤英感慨道:“太多了!”

有人说:“老人家,您是打天下的英雄,早就应该享受坐天下的待遇了。”李凤英淡然一笑,说:“比起那些牺牲的战友,活着,我已知足。”

1998年,李凤英把自己珍藏了几十年的革命文物,悉数捐献给了冀鲁豫边区革命纪念馆。

辛云霞

鲁公网安备 37172902372011号

鲁公网安备 37172902372011号